France – Montpellier

St Mathieu de Treviers, une commune au Nord de Montpellier de 4700 habitants en 2013 et 1500 au début des années 1980, photo Camille Clément

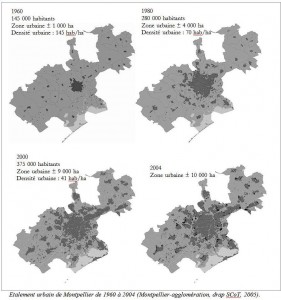

L’agglomération de Montpellier se caractérise par une forte augmentation de sa population depuis 1960. Cette croissance, liée aux soldes naturel et migratoire, combinée à un changement des modes de vie (attrait de la maison individuelle et développement de la voiture) a suscité un fort étalement urbain sur les plaines littorales et sur les coteaux en garrigue. L’agriculture de la région montpelliéraine est marquée par une spécialisation historique dans la viticulture de masse. Depuis vingt ans, l’agriculture s’est tournée vers une viticulture de qualité, et elle s’est diversifiée vers le maraîchage, l’arboriculture, l’élevage taurin ou équin. Le blé dur occupe des espaces périurbains et l’olivier s’étend sur les piémonts. Dans un contexte de pression urbaine et d’attraction touristique, le prix des terres agricoles est élevé ce qui rend difficile l’achat notamment dans le périurbain. La location n’en est pas moins facilitée, car, dans une région de faire-valoir direct dominant, les propriétaires hésitent à accorder des baux de fermage. Des agriculteurs souhaitant s’installer ne trouvent pas de terres. Des agriculteurs partant à la retraite conservent leurs terres en attendant qu’elles deviennent cons tructibles. Des friches se développent alors même que Montpellier Méditerranée Métropole met en œuvre une politique agro-écologique et alimentaire ambitieuse. Les documents d’urbanisme protègent de mieux en mieux les espaces agricoles. Des formes innovantes de régulation publique voient le jour : l’aménagement d’agriparcs, des périmètres agricoles multifonctionnels sur du foncier public, de hameaux agricoles pour concentrer le bâti agricole, mais aussi des arrangements privés entre acteurs dans le périurbain. Ces innovations seront étudiées dans le projet JASMINN.

tructibles. Des friches se développent alors même que Montpellier Méditerranée Métropole met en œuvre une politique agro-écologique et alimentaire ambitieuse. Les documents d’urbanisme protègent de mieux en mieux les espaces agricoles. Des formes innovantes de régulation publique voient le jour : l’aménagement d’agriparcs, des périmètres agricoles multifonctionnels sur du foncier public, de hameaux agricoles pour concentrer le bâti agricole, mais aussi des arrangements privés entre acteurs dans le périurbain. Ces innovations seront étudiées dans le projet JASMINN.

Pour en savoir plus:

Clément C., Perrin C., Soulard C.-T. (2019). Les arrangements pour l’accès au foncier agricole périurbain. Développement durable et territoires, 10 (3), 1-22

Hasnaoui Amri N., Perrin C. 2020, Quand la ville devient bailleur foncier agricole. Innovation, justice et apprentissages lors d’attributions de terres publiques à Montpellier, In Perrin C. et Nougarèdes B.. 2020, Le foncier agricole dans une société urbaine : innovations et enjeux de justice. Cardère, pp. 209-232

Jarrige F, Perrin C (2017) L’agriparc : une innovation pour l’agriculture des territoires urbains ? Revue d’Economie Régionale et Urbaine 2017 (3):537-559

Nougarèdes B., 2020, Regrouper les constructions agricoles. Des innovations

pour préserver le foncier dans un contexte viticole, In Perrin C. et Nougarèdes B.. 2020, Le foncier agricole dans une société urbaine : innovations et enjeux de justice. Cardère, p.67-100

Perrin C., 2020, Repérer et comparer des innovations foncières. Enseignements d’une collection d’initiatives de gestion du foncier agricole périurbain en Languedoc-Roussillon. In Perrin C. et Nougarèdes B.. 2020, Le foncier agricole dans une société urbaine : innovations et enjeux de justice. Cardère, p.31-66.

Trédan R. Perrin C. 2020, Le PAEN, une innovation réglementaire. Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains à Canohès‐Pollestres . In Perrin C. et Nougarèdes B., 2020, Le foncier agricole dans une société urbaine : innovations et enjeux de justice. Cardère, p.101-128

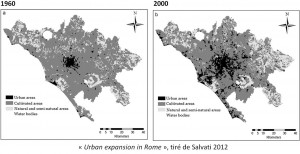

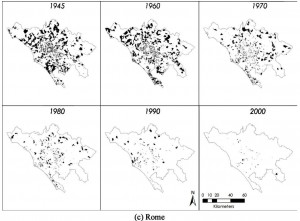

Italie – Rome

Concernant la régulation publique de l’urbanisation du foncier agricole, l’étude comparée conduite autour de Rome et de Montpellier (Perrin et al. 2018) a montré dans les deux cas que la décentralisation multiplie les instances décisionnelles et accroit la complexité des procédures d’application. Les entretiens avec les agriculteurs ont pointé la variation spatiale de la règle, son instabilité temporelle et la persistance de constructions illégales sur les terres agricoles, des résultats confirmés côté français par l’analyse des pratiques d’instruction des permis de construire agricoles (Nougarèdes et Letulle, 2017). Ces dérives provoquent des sentiments d’injustice chez les propriétaires et les agriculteurs. Toutefois, de nouveaux modes de gouvernance améliorent la préservation des espaces agricoles, ils associent les représentants des agriculteurs aux services de l’État à Montpellier, tandis qu’ils reposent plutôt sur la mobilisation de la société civile à Rome (Sini, 2016 ; Perrin et al. 2018).

Pour en savoir plus: Perrin C., Nougaredes B., Sini L., Branduini P., Salvati L. (2018). Governance changes in peri-urban farmland protection following decentralisation: a comparison between Montpellier (France) and Rome (Italy). Land Use Policy, (70), 535-546

Photo Laura Sini, entre Rome et la mer

En construction

Italie – Milan

Les politiques de préservation de l’agriculture périurbaine peuvent avoir un impact sur l’équité sociale. Dans le cas de Milan, le problème réside dans le coût élevé d’entretien du patrimoine bâti, qui a amené les principaux propriétaires publics (municipalité de Milan et Hôpital Majeur) à mettre en œuvre de nouveaux contrats pour transférer les coûts d’entretien aux locataires. Paola Branduini et Elena Colli ont analysé ces contrats du point de vue des propriétaires et des locataires. À partir d’une enquête sociologique par entretiens auprès de 30 acteurs locaux, elles identifient les éléments qui permettent ou empêchent les agriculteurs de s’adapter à ces changements de contrat et il propose des pistes d’amélioration des politiques publiques, afin de contribuer

à une préservation équitable du patrimoine rural sur le long terme. Les nouveaux contrats expérimentés à Milan soulèvent des enjeux de justice et présentent une série d’innovations: investissements déduits du loyer, possibilité de sous-louer les bâtiments sous-utilisés et nouvelles formes de négociation avec les propriétaires fonciers. Notre analyse montre que les réactions des agriculteurs dépen dent des caractéristiques personnelles et du contexte (conditions familiales, réseaux sociaux, rapport avec la ville…) autant que de la stratégie adoptée par le propriétaire (processus de prise de décision et conditions du contrat).

Pour en savoir plus: Branduini P, Colli E, 2020, Comment entretenir le bâti agricole patrimonial ? Innovations contractuelles sur les terres publiques à Milan, in Perrin C., Nougarèdes B. 2020, Le foncier agricole dans une société urbaine : innovations et enjeux de justice. Cardère, 360 p, p.255-286.

Branduini P., Perrin C., Nougaredes B., Colli E. (2020). Cultural heritage preservation and resilience in urban agriculture through the lens of social justice: a case study in Milan. In : Urban food democracy and governance in North and South. (101-122). International Political Economy Series ,

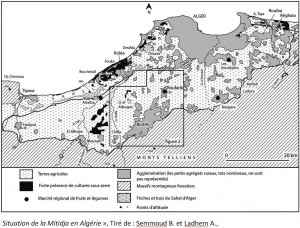

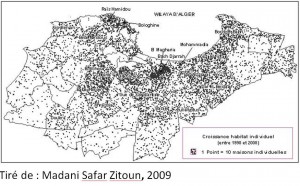

Algérie

Concernant la régulation institutionnelle de l’accès au foncier, les procédures étudiées relevaient de situations différentes en France (autorisations d’exploiter relatives à des reprises suite à l’arrêt d’un cédant, Frair 2017 ; Diop 2018) et en Algérie (fronts pionniers sur des terres steppiques, Baroud et al. 2018). Toutefois, les enquêtes ont montré dans les deux cas l’écart entre les objectifs de justice fixés par les politiques (favoriser les agriculteurs en difficulté) et la mise en œuvre effective des critères d’allocation du foncier (priorité donnée aux exploitants situés à proximité des parcelles convoitées en France, réaffectation par le marché des parcelles aux plus productifs en Algérie).

L’analyse approfondie de quelques procédures d’allocations publiques de terres agricoles a également montré des similitudes dans les critères permettant de départager les candidats et de légitimer socialement les transferts effectués (Baroud et al. 2018 ; Baysse-Lainé, 2020). En Italie comme en Algérie, les jeunes chômeurs apparaissent prioritaires, les allocations foncières participant d’une politique d’emploi des jeunes (Di Donato et al. 2016 ; Daoudi et Colin, 2018).

Pour en savoir plus:

Baroud, Khadidja, Jean-Philippe Colin, et Ali Daoudi. « La politique d’accès à la propriété privée des terres mises en valeur en zones arides en Algérie. Éléments de discussion », Économie rurale, vol. 363, no. 1, 2018, pp. 81-98

Photo de Blida (Camille Clément)